歯科医院の経営において、患者との信頼関係づくりや人材確保は欠かせない課題です。SNSは、医院の雰囲気や治療方針を伝えるだけではなく、求人活動や地域とのつながり強化にも有効です。一方で、発信内容によっては法令違反や信用低下のリスクをともないます。この記事では、SNSを経営の武器にするための、メリットと注意点を紹介します。

歯科医院がSNSを活用すべき理由

医療機関にとってSNSは、単なる交流の役割を超え、重要な情報発信の手段となっています。患者との信頼関係を築くことや、採用活動を支援することなど、多方面で役立つ可能性を秘めています。患者との関係構築

医院の情報発信手段としてSNSを加えることで、医院をより身近に感じられます。たとえば、新しい治療機器の導入や予防歯科の取り組み、さらにはスタッフの人柄を伝える投稿などは、患者に安心感や親近感を抱かせる効果があります。また、患者が投稿に「いいね」やコメントを残せるので、医院と双方向のコミュニケーションが生まれ、信頼関係を一層強化可能です。

採用活動に効果的

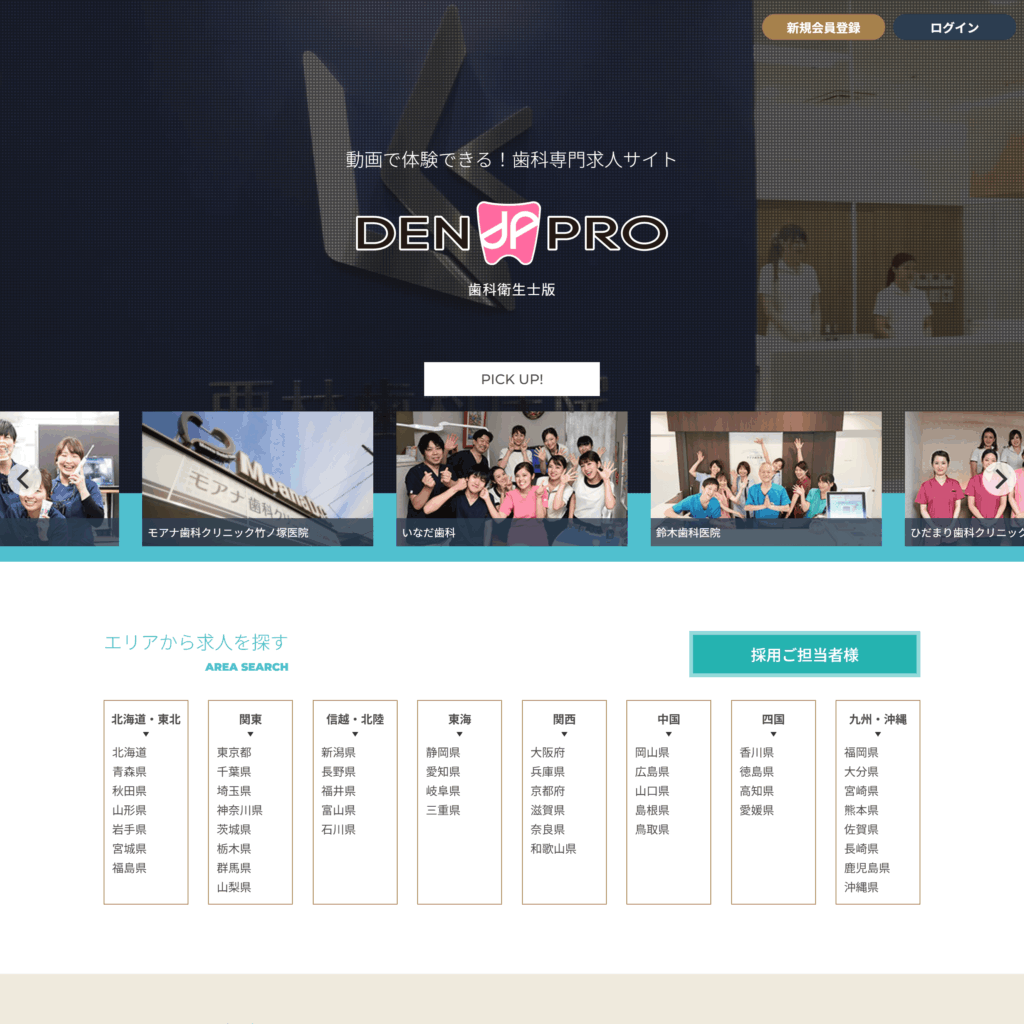

歯科衛生士や歯科助手の人材確保は、多くの医院が抱える課題です。SNSを通して、求人票だけでは伝わりにくい職場の雰囲気を発信できれば、求職者にとって大きな判断材料となるでしょう。さらに、実際に働いているスタッフの声や日々の診療風景を紹介すれば、「ここで自分も働いてみたい」と思わせるきっかけになります。

コストがかからない

広告を出すには一定の費用がかかりますが、SNSであれば基本的に無料です。スマートフォンとインターネット環境さえあれば、写真や動画をかんたんに投稿でき、多くの人々に情報を届けられます。しかも検索エンジンやシェア機能を通じて拡散されやすく、思いがけず幅広い層に情報が届くこともあります。SNSを成功させるためのポイント

歯科医院がSNSを導入しても、ただアカウントを開設するだけでは期待した成果を得られません。効果的に運用し、患者や求職者などのターゲットに届く情報を発信するには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。目的と方針を明確にする

SNSを始める前に、目的をはっきりさせる必要があります。たとえば、「患者に医院を知ってもらいたい」「求人活動を有利に進めたい」「地域との信頼関係を強化したい」など、目的がしっかりと定まれば、発信すべき内容やターゲット層も明確になります。また、ブランドイメージを統一することや、一定のリズムで投稿を続けることも重要です。断続的な更新では効果が薄れてしまうため、継続的に運用できる体制を整えましょう。

有益かつ正確であること

SNSは歯科医院の専門性を示し、信頼感を高めるための重要なツールです。よって、誤った情報や不正確な内容を発信することは避けなければなりません。たとえば、虫歯や歯周病の予防法、正しいブラッシングの仕方、ホワイトニングの効果など、患者が日常で役立てられる知識をわかりやすく伝えると効果的です。正確で有益なコンテンツを届けることが、医院の信頼を支えるうえで重要です。

SNSの特性を把握する

利用するSNSの特徴に応じた発信方法を選択しましょう。たとえば、InstagramやFacebookは写真や動画による視覚的な情報発信に強く、治療事例や院内の雰囲気を伝えるのに適しています。一方で、XやLINEは短いテキストやスタンプを用いた気軽な発信に向いており、診療時間の変更やキャンペーン情報を即時に伝えるのに効果的です。

また、TikTokは動画を中心に発信できるため、歯科医師による口腔ケアの解説やスタッフの日常を紹介するなど、より深い理解や親近感を生み出す活用法が考えられます。

専門家の力を借りる

SNS運用にはアカウントの設定やデザイン、写真や動画の撮影・編集、投稿スケジュールの管理、さらに効果測定や改善といった幅広い業務をともないます。こうした作業を、すべて院内スタッフで担うのはむずかしい場合もあるでしょう。その際には、SNS運用にくわしいコンサルタントに相談するのもひとつの選択肢です。専門家は、医院の目的や課題を踏まえた運用プランを提案してくれるため、効率よく成果を出したい場合に大きな力となるはずです。また、求人媒体としてSNSを活用したい場合は、採用サイトの利用もあわせて検討しましょう。

SNSを運用する際の注意点

SNSで発信する内容によっては、法令違反や医院の信用低下につながる恐れもあり、注意が必要です。医療広告ガイドラインに従う

医療広告ガイドラインは、医療法にもとづき厚生労働省が定めたもので、医療機関の広告表現に関するルールを明確にしたものです。歯科医院がSNSで発信する情報も、広告規制の対象としてあつかわれます。たとえば虚偽や誇大な表現、他院との比較によって自院を優良と印象づける内容は禁じられています。また、患者の体験談を通じて治療の効果を保証するような表現も新たに規制の対象となりました。さらに、公序良俗に反するものや品位を欠く表現、ほかの法令に違反するような広告も認められません。ガイドラインに違反した場合、行政からの指導を受けるだけではなく、罰則が科される可能性もあります。